○損害賠償事務の取扱いについて

平成27年4月15日

27水総総第85号

平成27年4月1日付組織改正により、損害賠償について交渉前の相談を行う部署「総務部総務課文書係」は「総務部総務課」へ変更になった。さらに、平成27年4月1日付26水総総第1257号「東京都水道局事案決定実施細目の制定について(通知)」にあるように、東京都水道局処務規程(昭和27年東京都水道局訓令第14号。以下「局処務規程」という。)において共通的決定対象事案として事案決定区分の大綱を例示することとし、本庁各部及び各事業所における専管的決定対象事案については、東京都水道局事案決定実施細目において例示することから、事案決定区分を規定する箇所が変更になった。ただし、損害賠償事務の取扱いに変更はない。

貴職においては、損害賠償事務の取扱いについて下記の事項に配慮し、適正に処理されるよう取り計らわれたい。

なお、本通知により、平成24年4月1日付24水総総第4号「東京都水道局処務規程等の改正に伴う損害賠償事務の取扱いについて(通知)」を廃止する。

記

第1 損害賠償に関する基本的な考え方

当局の事業は、お客様からの料金等の収入をもって運営されている。

したがって、当局の事業の遂行に際して相手方に何らかの損害が生じた場合でも、損害賠償が料金収入によって賄われていることに配慮し、当局の不法行為に基づく損害賠償責任の有無等の判断に当たっては、次に掲げる損害賠償の要件を満たしているか等について十分に検討し、違法・不当な支出とならないよう慎重に行うこと。

1 損害賠償の要件等

(1) 損害賠償の根拠

当局が損害賠償を行う際には、法律上の賠償義務があることが必要である。損害賠償の根拠の主なものとしては、次のものが挙げられる。

ア 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条

職員が職務を遂行する際に、故意又は過失により損害を発生させた場合の賠償責任である。

イ 国家賠償法第2条

局の施設や設備が安全な状態ではなかったことが原因で損害が発生した場合の賠償責任である。

ウ このほか、民法(明治29年法律第89号)第709条(不法行為に関する一般規定)、民法第564条(目的物の契約不適合による損害賠償請求)、民法第415条第1項及び第2項(債務不履行)などの規定や個別の契約書の条項などが根拠となることが考えられる。

なお、事故や損害の発生日、契約の締結日などによって、民法の一部を改正する法律による改正前の民法が適用されることに留意する必要がある。

(2) 損害賠償の要件

不法行為に基づく損害賠償を行うためには、次の要件を満たしている必要がある。

ア 事故の発生(職務に関連する事故)

目撃者がいない場合、現場の保存が行われていない場合などには、事故が確かに発生したのかを検証する必要がある。

イ 損害の発生

具体的な損害が発生していること及びその損害が何か(内容、範囲等)を特定することが必要である。

ウ 因果関係

(ア) 事故による損害賠償の場合には、事故と損害との間に因果関係があることが必要である。

(イ) 損害のうち、通常生じるであろう損害のみが賠償の範囲となる。

エ 当局に賠償義務があること。

(ア) 職務執行に係る賠償においては、故意又は過失が必要である。当局職員が職務を遂行する際に、通常尽くすべき注意を怠ったといえる場合に、当局は賠償責任を負うこととなる。

(イ) 施設等の設置管理に係る賠償においては、施設等が通常有すべき安全性を欠いていたことに加えて、事故が不可抗力ではなかったことが必要である。

2 事案別の注意事項

(1) 請負工事に伴う損害の場合

請負工事において受注者が第三者に加えた損害の賠償責任は受注者にあり、発注者は責任を負わないのが原則である(民法第716条)。ただし、注文又は指図について発注者に過失があったときは、発注者も不法行為責任を負う(同条ただし書)。

注文について発注者に過失がある場合としては、設計の誤りにより損害が発生した場合などがある。指図について発注者に過失がある場合としては、発注者が知っている施工に関する情報を受注者に知らせなかったことにより損害が発生した場合などがある。

したがって、請負工事に伴い損害が発生した場合には、注文の内容(設計、仕様等の内容)において損害の発生が避けられない内容となっていないか、予見可能な損害について発生防止措置を欠いていないか、重要な情報を受注者に知らせていないということはないか等について具体的な事実を把握し検討すること。

(2) 水道メータの開栓等に伴う漏水事故の場合

水道使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良なる管理者の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって給水装置を管理しなければならない(東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)第18条第1項)。善管注意義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任である(同条第2項)。

たとえ当局職員の水道メータの開栓等に伴って漏水事故が発生した場合でも、バルブの状態に注意を払いながら操作を行っていたなど、当局職員が通常尽くすべき注意を尽くしており、水道使用者等が管理を怠っていたことにより給水装置の老朽化が進んでいたなどの事情があるときは、直ちに当局に漏水事故に係る損害賠償の責任があるということにはならない。

したがって、当局職員の水道メータの開栓等に伴って漏水事故が発生した場合には、当局職員が通常尽くすべき注意を尽くしていたか、水道使用者等が善管注意義務を尽くしていたか等について十分に検討すること。

第2 損害賠償事務の取扱い

1 法務担当部署への事前相談

(1) 総務部総務課への事前相談

当局に損害賠償の責任がどれくらいあるかは、個々の事例ごとに具体的事情を踏まえて判断しなければならず、一律には判断できない。

当局の損害賠償責任の有無等の判断に当たっては、被害者との間で損害賠償の具体的な交渉を行う前に、総務部総務課の各部担当者に必ず相談すること。

(2) 注意事項

事前相談の結果、当局に損害賠償責任があると認められる場合に被害者への損害賠償を行っていくこととなる。事前相談を行う前に、被害者に対し、損害賠償について誤解を与えるような言動を行わないよう注意すること。

2 損害賠償に係る事案に関する協議

被害者と損害賠償額について合意した場合には、損害賠償額の決定等の事案決定を行うこととなる。損害賠償に係る事案決定を行う場合において、局長決定、多摩水道改革推進本部長決定(以下「本部長決定」という。)並びに部長、給水管理事務所長、研修・開発センター所長、水運用センター所長、水質センター所長、水源管理事務所長、支所長、浄水管理事務所長及び建設事務所長決定(以下「部長決定」という。)の事案の回付の際には、総務部調整担当課長に協議すること。

3 損害賠償に係る局長決定対象事案等の範囲

(1) 工事施行に伴う損害賠償の場合

工事施行に伴う損害賠償(家屋損害賠償、工事により第三者に与えた損害の賠償等)を行う場合には、東京都水道局事案決定実施細目のうち各部署の表中件名「工事施行等に伴う補償及び損害賠償に関すること。」又は「工事施行等に伴う補償に関すること。」の欄により処理すること。これを整理すると次表のとおり。

決定者 | 対象事案 |

局長決定 | 500万円以上の賠償金額の事件に係る処理 多摩水道改革推進本部においては、1,000万円以上の賠償金額の事件に係る処理 |

本部長決定 | 500万円以上1,000万円未満の賠償金額の事件に係る処理 |

部長決定 | 500万円未満の賠償金額の事件に係る処理 |

(2) (1)を除くほかによる損害賠償の場合

(1)を除くほかによる損害賠償に係る事案については、東京都水道局処務規程(昭和27年東京都水道局訓令第14号)別表第1(共通的決定対象事案)中「庶務事務担当課」の部「損害賠償に関すること。」の項により処理すること。ただし、多摩水道改革推進本部長の決定対象については、東京都水道局多摩水道改革推進本部処務規程(平成14年東京都水道局訓令第4号)第7条第1項第3号による。これを整理すると次表のとおり。

決定者 | 対象事案 |

局長決定 | 300万円以上の賠償金額の事件に係る示談締結 多摩水道改革推進本部においては、500万円以上の賠償金額の事件に係る処理 |

本部長決定 | 300万円以上500万円未満の賠償金額の事件に係る示談締結 |

部長決定 | 1件20万円以上300万円未満の賠償金額の事件(2件以上同時処理する場合は、総額50万円以上300万円未満のもの)に係る示談締結 |

課長決定 | 1件20万円未満の賠償金額の事件(2件以上同時処理する場合は、総額50万円未満のもの)に係る示談締結 |

(3) 金額の区分

ア 対象事案を局長決定や部長決定に区分する場合において、区分の基準となる損害賠償等の金額は、当局が支出する金額を基準とすること。

イ 当局と当局以外の者との共同不法行為による損害賠償の場合には、対象事案の区分の基準となる損害賠償の金額は、全体の損害賠償額のうち過失割合に応じて当局が負担する金額を基準とするものとする。全体の損害賠償額を基準とするものではないので注意すること。

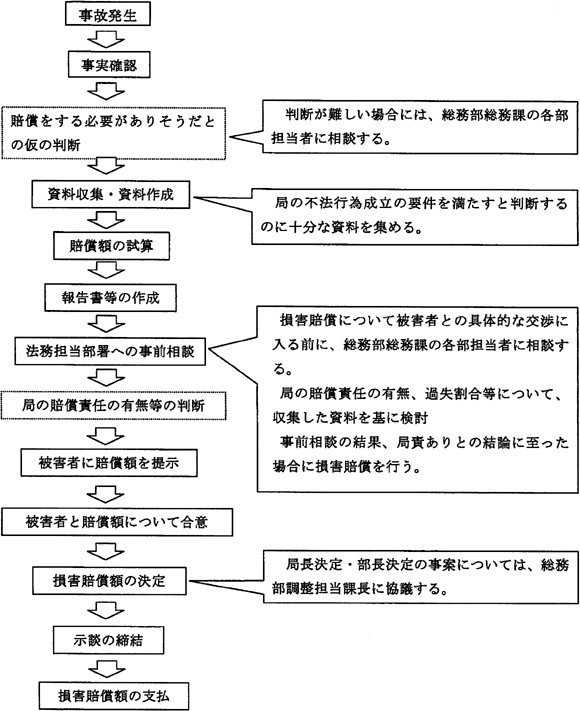

4 事務の流れ

典型的な損害賠償に関する事務のおおまかな流れは、別紙のとおりである。

別紙

損害賠償事務のおおまかな流れ