○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成29年12月28日

29教総総第1801号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

記

※ 下線部分は、今回の改正により変更した箇所である。

第1 正規の勤務時間(条例第2条第1項、規則第2条関係)

1 改正内容

職員の正規の勤務時間を改める。

(1) 正規の勤務時間

職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 実施時期

平成30年4月1日

第2 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間(条例第3条、規程第2条関係)

1 改正内容 ※新設

任命権者が定める職場において、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という。)の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間等について定めるほか、時差勤務の振り分け単位について改める。

2 対象職場 ※新設

フレックスタイム制の対象となる、規程第1条の3に規定する東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める職場は、教育庁の分課全てとする。

3 対象者 ※新設

フレックスタイム制は、育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員を除く職員を対象とする。

4 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間 ※新設

フレックスタイム制勤務職員については、4週間を単位期間とし、1単位期間当たり155時間(1週間当たり38時間45分)の正規の勤務時間を割り振ることとする。この場合における始業の時刻及び終業の時刻並びに休憩時間については以下のとおりとする。

正規の勤務時間 | 休憩時間 | |

始業の時刻 | 終業の時刻※ | |

次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。 ・午前7時 ・午前7時30分 ・午前8時 ・午前8時15分(総務部教育情報課に勤務する職員に限る。) ・午前8時30分 ・午前9時 ・午前9時30分 ・午前10時 | 次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。 ・午後3時45分 ・午後4時15分 ・午後4時45分 ・午後5時(総務部教育情報課に勤務する職員に限る。) ・午後5時15分 ・午後5時45分 ・午後6時15分 ・午後6時45分 ・午後7時15分 ・午後7時45分 | 次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。 正午から午後1時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前11時30分から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後1時30分までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定し、また、教育長が別に定める職員については、命令権者は、午前休憩型又は午後休憩型のいずれかの型を採用し、各職員について休憩時間を指定する。 |

・午前10時30分 ・午前11時 | 午後1時から午後2時まで | |

※ 条例第4条第1項ただし書の規定(フレックスタイム制勤務職員に係る部分に限る。)を適用し、フレックスタイム制勤務職員が週休日を追加で設定した場合における終業の時刻は、午後4時、午後4時30分、午後5時、午後5時30分、午後6時、午後6時30分、午後7時、午後7時30分又は午後8時のいずれかの時間を命令権者が職員に指定する。

5 申請手続 ※新設

フレックスタイム制勤務職員の正規の勤務時間の割振りは、職員の申告を経て、暦日を単位として、平日の範囲内において割り振るものとし、当該申告の手続は以下のとおりとする。

(1) フレックスタイム制勤務を希望する職員は、命令権者に対しその旨を申し出、命令権者は公務運営に特段の支障がある場合を除き承認することとする。

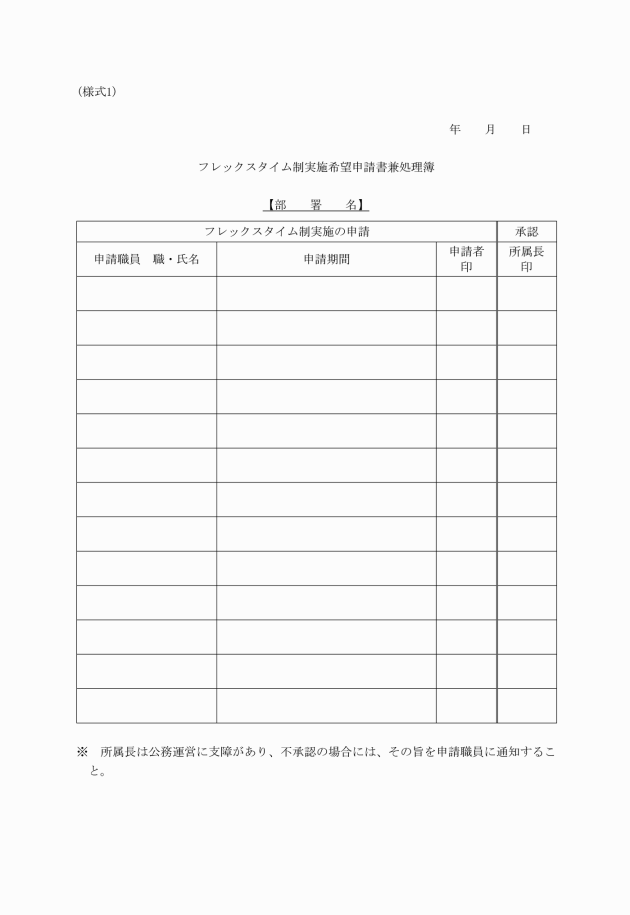

なお、当該申請及び承認に当たっては、別紙様式1を活用することとする。

(2) (1)により承認を受けた職員は、フレックスタイムを行う単位期間(4週間)における平日の始業、終業及び休憩時間の希望について、事前に命令権者に申告を行い、命令権者は当該申請内容を確認の上、公務運営に支障のない範囲で承認し、正規の勤務時間を割り振ることとする。

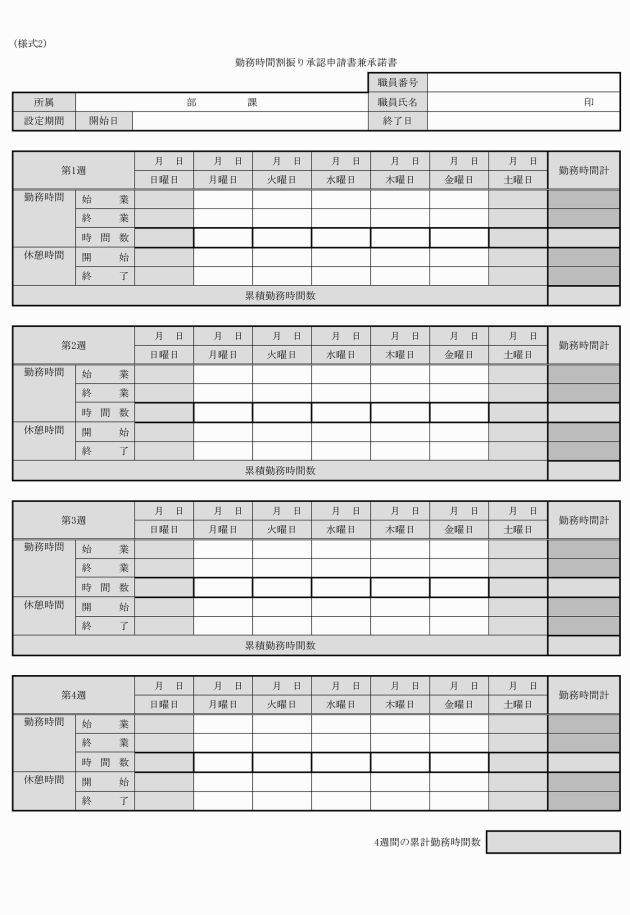

なお、当該申告及び承認に当たっては、別紙様式2を活用することとする。

6 変更 ※新設

第2 5により振り分けられた正規の勤務時間について、各職員からの申請により変更することは原則認められないが、第2 8の優先的に取り扱う職員については、当初の正規の勤務時間の割振り後においても、週単位での変更申請を認める。

また、公務運営上真にやむを得ない場合に限り、命令権者はフレックスタイム制勤務職員の勤務時間の割振りを書面で変更することができる。

7 実施上の取扱い

時差勤務及びフレックスタイム制の実施上の取扱いは以下の(1)から(9)までのとおりとする(フレックスタイム制勤務については(4)から(6)までを除く。)。

(1) 職員の振分けに当たり、午前8時30分から午後5時45分までに勤務する職員の割合は最低7割程度(本庁職場においては最低6割程度)を目途とし、その他の勤務区分となる職員の割合は設けないこととする。

(2) 命令権者は、職員からの申出等に基づき公務運営に支障のない範囲で振り分けること。特に、窓口業務の多い出先事業所等において時差勤務を実施する際は、その職務の性質から、全ての職員を希望どおりの勤務区分に振り分けることが難しくなる場合も想定されるため、各職員の事情に十分配慮した上で、優先順位を付けるなど適切に振り分けること。

なお、時差勤務・フレックスタイム制勤務のいずれにおいても、優先順位付けに当たっては、育児又は介護を理由とする職員などを優先的に取り扱うこととする。

(3) 窓口型職場の休憩時間に係る職員の振り分けは、昼食時間帯の窓口業務に支障のないよう、職場の実情に応じて行うこと。

(4) 振り分けは、原則として1月単位とし、1月単位によることができない場合にあっては、週を単位とすること。

また、第2 8の優先的に取り扱う職員については、事前申請により、月又は週を単位とした振り分け期間の中で、日を単位とした設定を可能とする。

(5) 少数班の職員が休暇等を取ることにより公務運営上支障が生ずるおそれのあるときは、あらかじめ他の職員を臨時に振り分けること。

(6) 各月の振り分け、臨時の振り分け手続については、従前のとおりとする。

(7) 育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間については、従前のとおりとする。

(8) 本庁職場における職員の休憩時間については、正午から午後1時までを原則的な割振りとし、職員の申出に基づき、命令権者が公務運営に支障がないと認める場合には、午前11時30分から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後1時30分までの休憩時間を割り振る。

(9) 命令権者は、休憩時間の振り分けに当たり、正午から午後1時までを休憩時間とする職員の割合は最低5割程度を目途とし、その他の休憩区分となる職員の割合は設けないこととする。

また、職員の正規の勤務時間、休憩時間は、別紙1参考様式「正規の勤務時間及び休憩時間振分け表」を用いるなどにより、適正に管理する。

8 優先的に取り扱う職員

時差勤務及びフレックスタイム制勤務を優先的に取り扱う職員は以下のとおりとする(フレックスタイム制勤務については、育児短時間勤務職員は対象外とする。)。

(1) 小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を養育する職員

(2) 小学校に就学している子を養育する職員であって、以下の施設又は場所にその子を(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

イ 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所

ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設

エ 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所

(3) 条例第10条の2に規定する日常生活を営むことに支障がある者(各々が2週間以上にわたり同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。)を介護する職員

(4) 職員が疾病又は負傷を理由として、通院する場合

(5) その他上記8(1)から(4)までと同程度に、優先的な振り分けが必要とされる職員

9 標準的な単位期間 ※新設

フレックスタイム制の単位期間については、原則、年度の第一日曜日を始期とする、引き続く4週間ごとの期間(以下「標準的な単位期間」という。)とする。

なお、各年度の標準的な単位期間及び、標準的な単位期間以外に単位期間を設定する場合の取扱いについては、別途通知する。

10 フレックスタイム制勤務の実施時期 ※新設

平成30年4月1日

第3 週休日(条例第4条関係)

1 改正内容 ※新設

フレックスタイム制勤務職員の週休日について定める。

(1) 単位期間当たり、1日に限り、日曜日及び土曜日に加えて、平日において週休日を設けることができる。

2 実施時期

平成30年4月1日

1 改正内容

取得単位及び換算等について改める。

(1) 年次有給休暇

ア 年次有給休暇の単位(条例第14条、規則第11条関係)

1日単位が原則だが、職務に支障のない範囲において、半日単位や時間単位で取得ができる。

イ 時間単位の年次有給休暇

(ア) 全ての職員について、その年の年次有給休暇の日数の範囲内で取得が可能

なお、育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間にその年の年次有給休暇の日数をかけた時間数について、時間単位の年次有給休暇(以下「時間休」という。)の取得が可能

(イ) 使用した時間休の日への換算

① 官庁執務型勤務職員については、8時間で1日に換算

② 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間、つまり8時間で1日に換算

③ 育児短時間勤務等職員については、1日に換算する勤務時間の分単位の部分を時間単位に切り上げた時間で1日に換算(例:斉一型の1日3時間55分勤務の職員は4時間)

ウ 半日単位の年次有給休暇

(ア) 半日単位の定義

1日に換算する勤務時間の半分の時間

(イ) 取得可能なケース

勤務時間の始め又は終わりに取得可能(勤務時間の途中は不可)

(ウ) 日への換算

半日単位の年次有給休暇(以下「半休」という。)2回の取得で1日に換算(休暇・職免等処理簿等において、半休は0.5日として記載)

なお、取得した半休は、時間休には含まれない。

(エ) 半休と時間休の連続取得

勤務時間の始め又は終わりに取得する半休と連続して時間休を取得することは可能

エ 交替制勤務等職員及びフレックスタイム制勤務職員の時間休等の取扱い

(ア) 1回の勤務全てについて休暇を取得する場合の取扱い

1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げた時間を、8時間で1日、4時間で半日に換算する。

【例】

<①9時間45分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>

・9時間45分→10時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)

⇒10時間/8時間→1日と2時間

<②11時間30分の勤務の日に、その全てについて休暇を申請する場合>

・11時間30分→12時間(当該1勤務の勤務時間を時間単位に切り上げ)

⇒12時間/8時間→1.5日

2 実施時期

平成30年4月1日

第5 育児参加休暇(条例第16条、規則第22条の2関係)

1 趣旨

男性が、配偶者の産前産後の期間中に、出産に係る子又は上の子の養育等を行うことで、配偶者の負担軽減を図るとともに、育児に参加するための休暇である。

2 要件等

(1) 取得期間

ア 男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間内

イ 男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内

※「養育の必要がある子」とは、中学校就学前(12歳に達する日(誕生日の前日)又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間)の子

(2) 「職員又はその配偶者と同居し」

休暇を取得する日において、職員又は配偶者と同居している子がある場合とする。したがって、職員が単身赴任をしている場合であっても、子が職員の配偶者と同居しているときには、育児参加休暇の対象となる。また、職員又は配偶者以外にその子を養育することができる家族等が同居している場合でも対象となるが、子を職員又は配偶者の両親等に預けており、職員とも配偶者とも同居していない場合には対象とならない。

(3) 「子」の範囲

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る。)(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

3 実施時期

平成30年1月1日

第6 子どもの看護休暇(条例第16条、規則第22条の3関係)

1 趣旨

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

(1) 看護の対象となる子

看護の対象となる子は、「12歳に達する日(誕生日の前日)又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子」とする。

(2) 「子」の範囲

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 児童福祉法に基づく里親制度によって、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む。)から委託された子

(3) 「看護」の内容

負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいう。後遺障害の機能回復訓練(リハビリ)の介助は含まない。

(4) 「負傷、疾病」の内容

基本的にはその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれる。

なお、負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練あるいは予防注射、予防接種、健康診断等は含まない。ただし、予防注射、予防接種による著しい発熱等の症状が発生した場合は、この限りではない。

(5) 「予防接種」の内容

予防接種には、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含む。

(6) 「勤務しないことが相当であると認められる場合」

勤務しないことが相当とは、子が負傷、疾病により看護の必要がある場合である。他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が実際にその看護に従事する場合には、勤務しないことが相当であると認められる。

例えば専業主婦(夫)がいる場合でも、職員が子の看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には、承認することができる。

3 実施時期

平成30年1月1日