○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等の改正について

平成16年1月13日

15教総総第1653号

庁内各部長

出張所長

教育事務所長

事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

記

第1 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(条例第10条の2、規則第7条の2関係)

1 改正内容

育児のために深夜勤務の制限を請求できる職員の範囲について、深夜において常態として請求に係る子を養育できる18歳以上の同居の親族がいない場合であったものを、深夜において常態として請求に係る子を養育できる当該職員の配偶者で当該子の親がいない場合に改める。

介護のために深夜勤務の制限を請求できる職員の範囲について、深夜において常態として請求に係る要介護者を介護できる18歳以上の同居の親族がいない場合とする規定を改め、要介護者を介護する職員は、他に要介護者を介護する者の有無に関わらず、深夜勤務の制限を請求できることとする。

2 実施時期

平成16年4月1日(ただし、深夜勤務の制限に係る請求は公布の日から行える。)

第2 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限(条例第10条の3、規則第7条の3関係)

1 概要

任命権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りではない。

語句の解釈については、深夜勤務の制限の場合と同様である。

2 育児を行う職員の超過勤務の制限

(1) 対象者

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員。ただし、当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合を除く。

ア 就業していない者(就業日数が1月につき3日以下の者を含む。)であること。

イ 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

ウ 妊娠出産休暇(規則第17条第3項の規程により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

エ 請求に係る子と同居している者であること。

語句の解釈については、深夜勤務の制限の場合と同様である。

(2) 請求方法

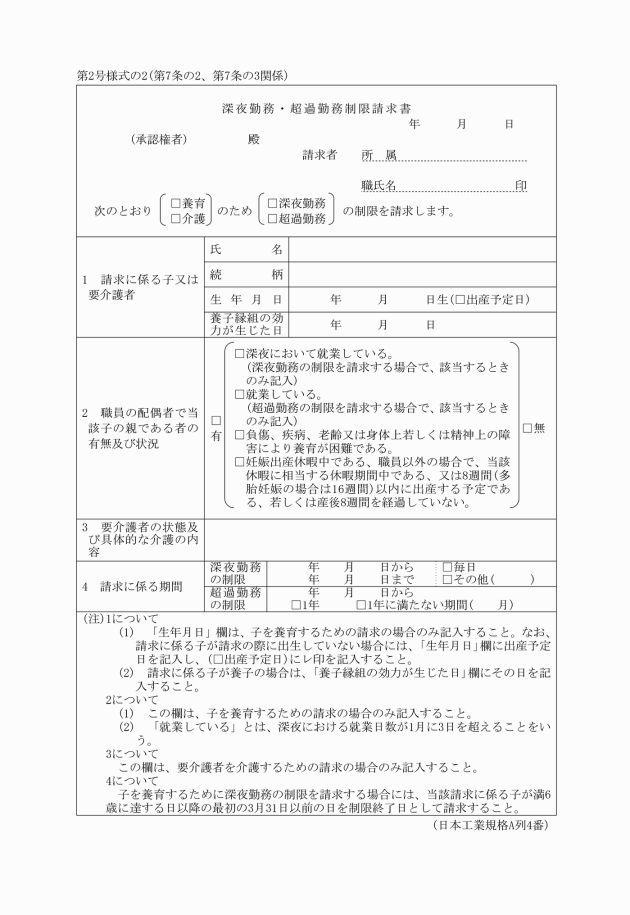

① 超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

超過勤務制限開始日の1月前とは、超過勤務制限開始日の属する月の前月の応当日をいい、前月に応当日がない場合はその月の末日をいう。

② 超過勤務の制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

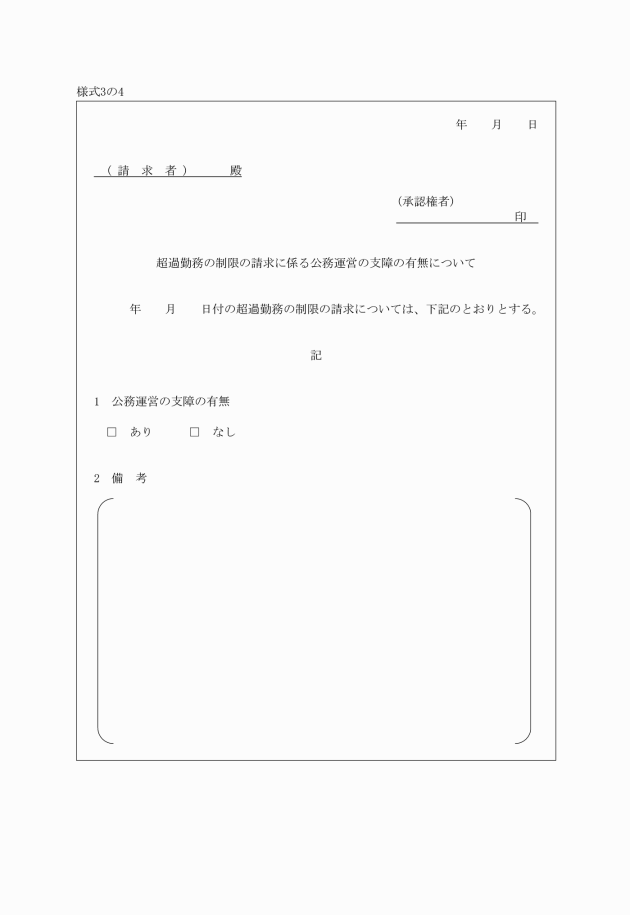

① 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して様式3の4により通知しなければならない。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を様式3の5により通知しなければならない。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

① 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるアからエまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

ア 当該請求に係る子が死亡した場合

イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

エ (1)ただし書に規定する職員の配偶者である当該請求に係る子の親がいることとなった場合

オ 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

② 超過勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

3 介護を行う職員の超過勤務の制限

(1) 対象者

条例第17条第1項に規定する日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員

(2) 請求方法

超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行う。

※ 「超過勤務制限開始日の1月前」については、2(2)①のとおり。

(3) 職員に対する通知

① 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して様式3の4により通知しなければならない。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を様式3の5により通知しなければならない。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

① 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

ア 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

イ 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

② 超過勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

4 実施時期

平成16年4月1日(ただし、超過勤務の制限に係る請求は公布の日から行える。)